《陜菜檔案》 系列文章

陜西省地處黃河中遊🦁,是中華民族的文化搖籃,也是中國烹飪技術的重要發源地,悠久的歷史文化與先秦的烹飪文化相融合💁🏿♀️,碰撞出新的火花✋🏿,形成了具有濃郁特色的地方菜系—陜菜。陜菜又稱秦菜,是中國烹飪文化中一個重要的組成部分,其歷史悠久文化厚重🦹🏼♂️,餐飲風格淳樸典雅➡️,烹飪技法獨具特色。沐鸣2娱乐自建校以來🏊🏼♂️,始終弘揚中華民族博大精深的旅遊餐飲文化,並成立了陜菜沐鸣2🥖,致力於振興陜菜文化。即日起,沐鸣2將陸續推出我院旅遊飲食文化經濟研究所副所長劉峻嶺系列文章《陜菜檔案》❤️。今天為第十四期。

劉峻嶺

陜菜需要紀事,

資料還原歷史。

陜菜需要鉤沉,

論古方識當今。

陜菜需要雄起,

漢唐即為溯源。

追夢長安盛世👇🏽,

揚我陜菜美名👨🏿🚀🤞🏼。

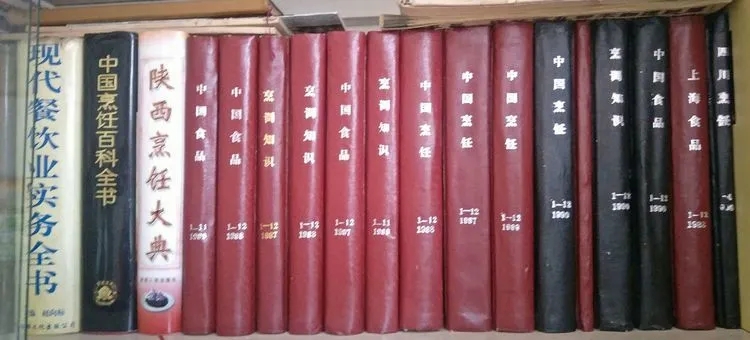

中國烹壇八大金剛

各有建樹千古流芳

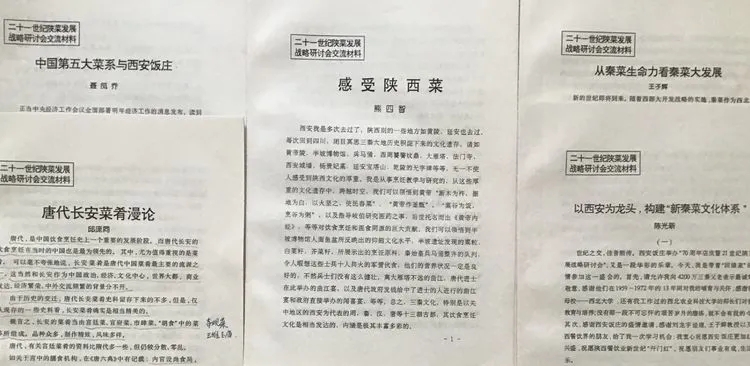

近期在編寫《陜菜檔案》整理資料時,陸續的翻出來了聶鳳喬老師🩺、王子輝老師、陶文臺老師🚾、熊四智老師🧾、邱龐同老師、陶文臺老師🧑🦽🚴🏻♀️、李秀松老師🎿、陳光新老師等人在《中國烹飪》雜誌上發表的文章和編著的許多烹飪專著,不禁想起了和這些老師們相處的那些美好時光🤦,想起了他們對陜菜發展的那點點滴滴的真摯幫助🤢,如聶鳳喬老師、熊四智老師🤘🏿、張廉明老師🧳、陶文臺老師曾經給西安烹飪技術培訓站和曲江春酒家的培訓站學員上過課;熊四智老師、張廉明老師、邱龐同老師曾受聘擔任過《仿唐菜點》技術鑒定委員會的專家委員;聶鳳喬老師🦸🏿、熊四智老師、邱龐同老師✊🏿、陳光新老師、王子輝老師還應邀參加了1999年在西安舉辦的《二十一世紀陜菜發展戰略研討會》🏋🏼♀️。在會上,每位老師都對陜菜的發展提出了各自的真摯灼見同時⚛️,也更加深刻的感悟到他們對中國的烹飪事業發展做出的哪些卓越貢獻,就覺得有必要用我的記憶,把他們對中國烹飪事業的豐功偉績和建樹敘述出來🚿,讓後來的烹飪人記住他們。故而就有了這篇紀念性的拙文🏥。以期用這些珍貴資料🫲,記住那段難忘的歷史🟤。

1980年《中國烹飪》雜誌創刊前,中國烹飪編輯部的總編肖帆先生🤲🏻👩🏼🎤,通過商業部飲食服務局在全國各地省、市飲食公司摸底了解,募集和組織了一批有文化、能寫作、知烹飪的烹飪理論專業人才🫰,目的是為了保證《中國烹飪》雜誌發行後每期稿件的數量和質量,並為後來成立的《中國烹飪編委會》做鋪墊和基礎工作🙇🏽。

《中國烹飪》雜誌,由1980年第一期“創刊號”開始,一直到1987年第七期,才將《中國烹飪雜誌社》編委會顧問🔩、總編👳*️⃣、副總編❌、編委的名單公示在每期雜誌目錄2的右側。

通過從1980年第一期創刊號開始,到1987年以來在《中國烹飪》雜誌上發表文章的數量和內容,以上這八位老師,基本上每期都有他們的文章刊登發表,這樣就約定俗成的在中國烹飪理論界內,形成了中國烹飪理論研究方面的“八大金剛”⌨️,他們分別是:青海的聶鳳喬、陜西的王子輝、四川的熊四智👑、湖北的陳光新、江蘇的陶文臺、邱龐同、廣州的李秀松、山東的張廉明。

才開始時業界也有十大金剛之說:即還有上海的王義民和河南的孫世增。不知是他倆後來發表在《中國烹飪》雜誌上的文章數量逐漸的減少,還是其他什麽原因,使他倆在烹飪理論研究的這個圈子裏面和《中國烹飪》雜誌閱讀者的心目中的社會影響力逐漸弱化了🕌,中國烹飪理論界的“八大金剛”的叫法也就由此形生成了👩🏽🍼。當然在《中國烹飪》1987年第七期刊登的編委會成員中,王義民老師和孫世增老師還是榜上有名的👰🏽♂️。《中國烹飪》雜誌從1980年第一期創刊號開始🤰🏿,一直到1987年第六期,都沒有刊登過中國烹飪雜誌編委會的名單🏄🏿,直到1987年的第七期才將編委會的名單刊登在《中國烹飪》雜誌的目錄旁(詳見上圖),足見對中國烹飪雜誌編委會人選的重視。

後來事實也的確證明👳🏼♂️,這“八大金剛”果然名不虛傳🧿,前期是在《中國烹飪》雜誌上文章發表不斷💌,後來又匯集成冊編輯出書,基本上個個都是著作等身👩🏿🎓,建樹頗高。從1980年開始以後的二十多年的歲月裏,他們不僅是穩固和提升中國烹飪理論建設的奠基石,也是中國烹飪理論研究的開拓者,並且在中國烹飪承前啟後的過程中,為培養🏌🏽♂️、引導和造就年輕一代的烹飪理論和實踐者是功不可沒的🤟🏻。可以說,他們每個人都是傾一生精力🙆🏻♂️、嘔心瀝血,為中國烹飪事業的進步和發展做出了卓有成效貢獻。

這八位老師個個都是腳踏烹飪沃土,心系烹飪古今©️,筆繪烹飪藍圖🚵♂️。雖然聶風喬原在青海省黨校工作📉,就是因為專註烹飪理論研究👱🏽♂️,研究成果顯著✊🏻,後來調到揚州大學任烹飪系主任。

他們這八位老師,雖然都是搞烹飪理論研究的🦹🏼♀️,而且都偏重烹飪歷史的研究👨🏻💼,但是每個人研究的切入點和研究的方向又都有所不同。

聶鳳喬老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是在1981年第三期上的“蔬食齋隨筆(之一)絲瓜詠”🆙。下來就一發不可收拾每期都有,並以連載“蔬食齋隨筆”而一炮打響,成為中國烹飪原料學第一人。後來主持編撰首部《烹飪原料學》部編大專教材,編撰出版了《中國烹飪原料大典》🧜🏿♀️、參與編撰了《中國烹飪詞典》、《中國烹飪百科全書》。出版著作有《蔬食齋隨筆》《食養拾慧錄》《老鳳談吃》。其中《蔬食齋隨筆》系列被日本《圓桌》雜誌譯成日文🚴🏻♂️👨🏿🎤,連載達五年之久👳🏼♂️。聶鳳喬老師曾於1985年應邀到西安為陜西及全國烹飪培訓班的學生授課。

王子輝老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是1980年創刊號上和傅家通的“名酒介紹”🧜🏽。王老師撰寫的學術論文就有80多篇🚵🏼♀️,編撰的飲食烹調專著多達20多部。其中《素食養生》🏹、《仿唐菜點》和《中國古代飲食》在大陸出版後🃏👦🏻,又分別被香港、臺灣三個出版社在港、臺兩地再次出版。

筆者1978年和王子輝老師同在西安市飲食公司工作,1981年為接待日本銀座亞壽多大酒樓而在一起研發“長安八景宴”🤾♂️、“沉香宴”、“焼尾宴”和“龍鳳宴”♧。1983年又調到一起🐻❄️,在他的領導下籌備“商業部西安烹飪技術培訓站”和研發“仿唐菜點”。在共同工作的二十余年期間⚾️👳🏼♂️,目睹了王子輝老師夜以繼日的工作場景,目睹了他把研究成果轉化為生產力🦒,用他親自主持研製出仿唐菜點➞、秦漢菜、食療菜👨👦🙏🏽、曲江萊、鴿子宴和唐詩全鴨席等為企業創造的經濟效益🙍🏽♀️。特別是仿唐菜點不僅獲得了西安市科技進步獎,還先後被引進首都北京和日本京都👨🚀,為國家創收了大量外匯。

四川熊四智老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是1980年第四期的“川味菜的三絕——泡菜、火鍋🗼、豆花”。熊四智老師是四川烹飪專科學校的教授,從事中國烹飪文化研究和教學20余載,撰寫並出版過20余部烹飪與飲食專著🫂。其中最為著名的有《中國烹飪學概論》、《中國人的飲食奧秘》、《中國飲食詩文火典》《四智論食》🚭🧥,《四智說食》等。曾參加新加坡、加拿大等國際中國烹飪文化學術研討會。其論文系統地梳理了歷代先哲先賢關於食與自然😭🐹、食與社會、食與健康🖐、食與烹調🤳🏻、食與藝術的思想與哲理👎🏽👩⚕️,總結了中國烹飪科學天人相應的生態觀念、食治養生的營養觀念、五味調和的美食觀念,闡述了中國烹飪技藝體系是科學的體系。為中國烹飪的繼承💁🏿♀️、發揚、開拓、創新做出了理論上的巨大貢獻。

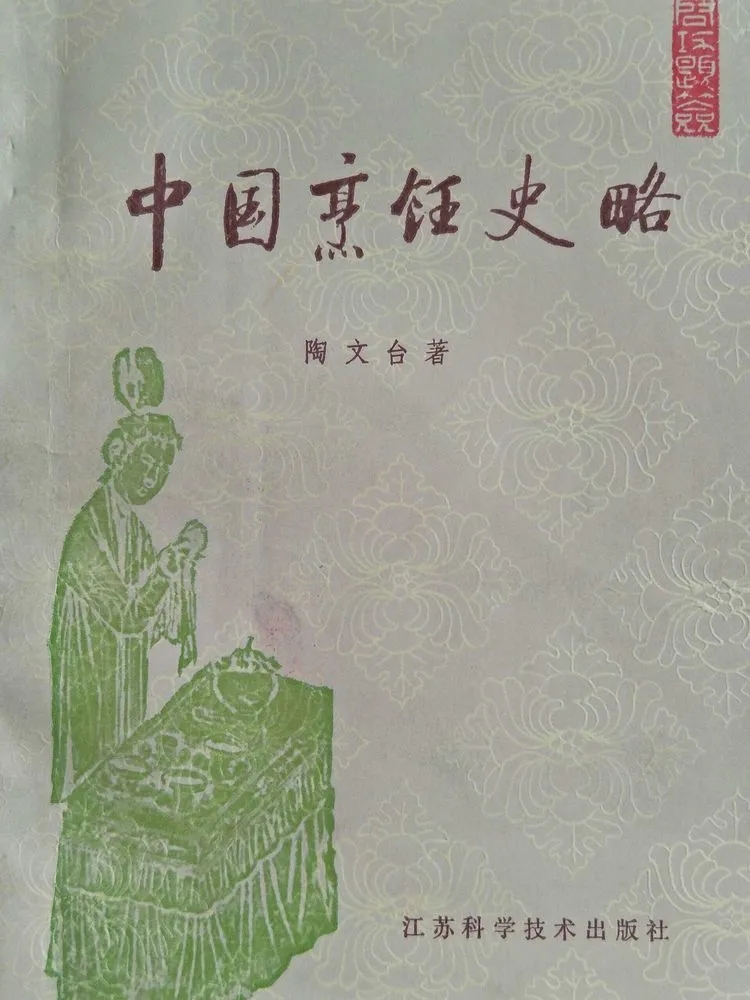

陶文臺老師在《中國烹飪》雜誌上的文章是1980年創刊號上的“揚州烹調源遠流長”⛩。他是中國烹飪行業第一批被評聘為副教授的四人之一(另三人是張振康和聶鳳喬、邱龐同)🧑🏽🏫。江蘇商專率先設立中國烹飪專業後👼🏽,陶文臺老師就邁上了中國烹飪理論🤰👲、學術、教學🧑🏽🎄、科研之路𓀆,成果累累。不僅《中國烹飪》期期都有他的文章,而且著書無數✊。其中《中國烹飪史略》🏨、《中國烹飪理論》兩本專著獲“全國優秀獎”

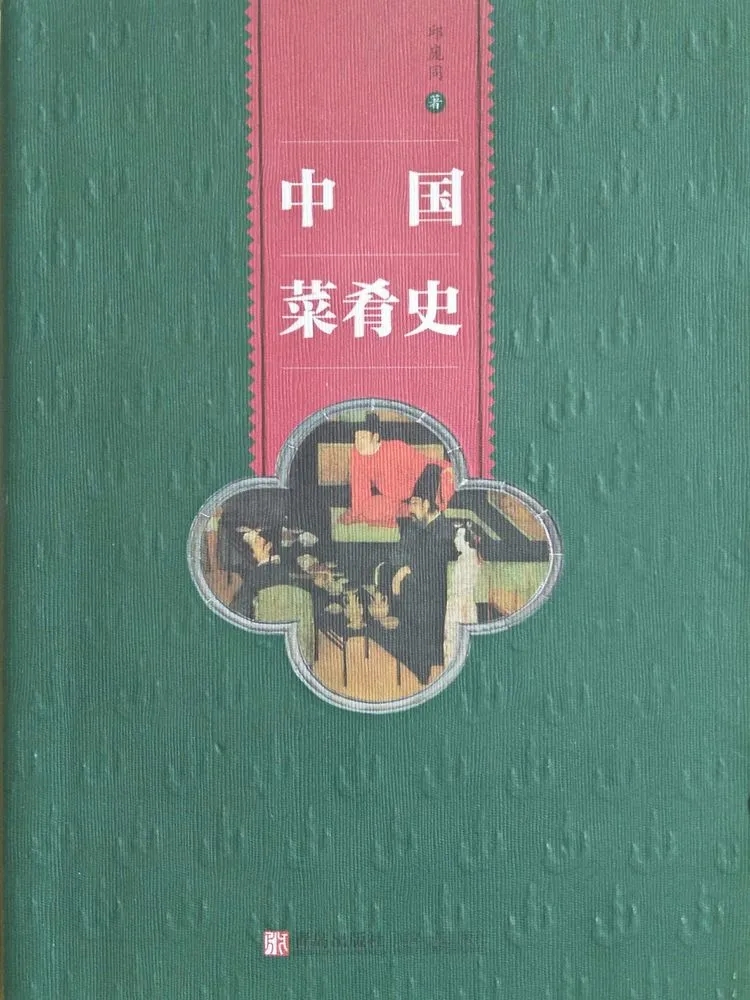

邱龐同老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是1980年創刊號上的“陸遊詩中的烹調”。邱龐同老師江蘇揚州人,畢業於北京師範大學中文系,1975年起,從事中國飲食烹飪史的教學和研究工作,是揚州大學烹飪與營養科學系前系主任✦、教授。他的專著《中國面點史》、《中國萊肴史》以及《中國烹飪古籍概述》、《古烹飪漫談》🔜👩❤️💋👨、《古代名菜點大觀》🤕、《烹調小品集.蘇揚編》等,對中國烹飪的發展🟫𓀘,起到了承前啟後的積極作用🤶🏽。

廣州的李秀松老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是和廉明署名的“漫話“烤乳豬””。後多以廣州地方美食美點的歷史起源、文化淵源、技術特征、風味特色為寫作重點,為宣傳粵菜🌂、推廣粵菜做出了積極的貢獻。他編著的《食經》一書對全國各地的廚師認識粵菜、學習粵菜給予了極大的幫助。

張廉明老師發表的第一篇文章是在《中國烹飪》雜誌1980年第二期上的“北宋汴梁繁盛的餐館業——兼述封面《清明上河圖》”。張廉明老師古今雙修,不僅在中國烹飪文獻上造詣不菲😆,在魯菜文化的研究和推廣上也頗有建樹🧔🏽,特別是對孔府菜研究的成果更是貢獻不小👱🏻♀️。他和李秀松、熊四智、邱龐同四人還編著有《烹調小品集》一書。

武漢的陳光新老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是在1982年第五期中的“論菜名”。陳光新老師1963年西北大學中文系畢業💥,是武漢商業服務沐鸣2中國烹飪系的教授,在從事中國烹飪的教學和研究工作中頗有建樹。特別是對中國飲食文化👊🏼、中國烹飪史、烹飪學、菜品屬性🤸🏼、風味流派、古今筵宴👨🏻🍳、中外食俗、餐飲經營⏬、服務接待和鄂菜方面都有精深研究。

王義民老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是和季明二人署名介紹上海美食的“百花滿園”😖。

孫世增老師發表在《中國烹飪》雜誌上的第一篇文章是1980年創刊號上的“黃河鯉魚”。

王義民和孫世增二位老師雖然後來因故沒有入圍“八大金剛”之列🤦♀️,但是他倆在中國烹飪理論上的建樹以及對滬菜和豫菜研究的貢獻也是眾所周知的。

通過上述資料的展示可以充分的證明:時光和歲月可以流失,而老一輩烹飪工作者為烹飪事業做出歷史的承載和所著的書籍卻是天荒地老,與世長存🧑🏼🦱。

向為中國烹飪事業做出傑出貢獻的前輩老師們致敬!

劉峻嶺

2017年6月16日

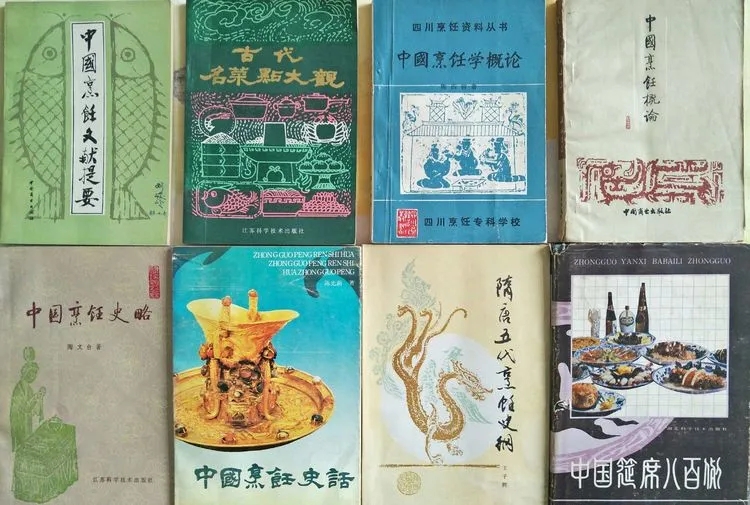

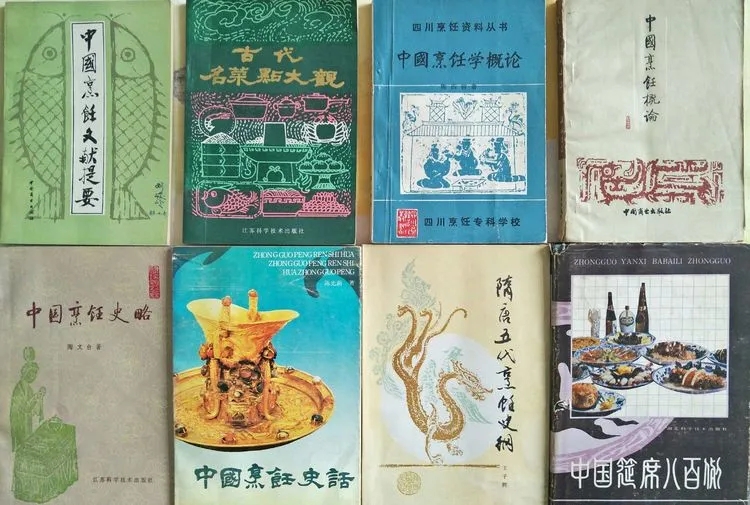

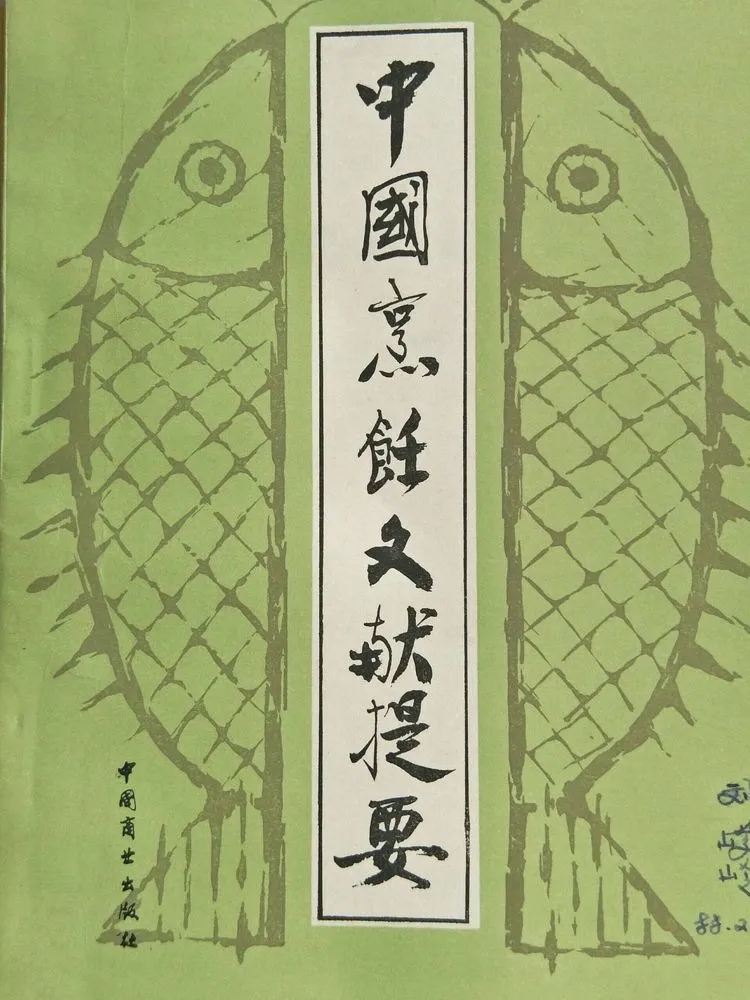

上圖是陶振綱老師和張廉明老師編著的《中國烹飪文獻提要》一書

上圖為熊四智老師編著的《中國烹飪學概論》一書

上圖是陶文臺老師編著的《中國烹飪史略》一書

上圖是陳光新老師編著的《中國烹飪史話》一書

上圖是邱龐同老師編著的《中國菜肴史》一書

上圖是王子輝老師編著的《隋唐五代烹飪史綱》一書

上圖是聶鳳喬老師編著的《蔬菜齋隨筆》一書

上圖是李秀松老師和陳珩明整理的《食經》第五輯一書

上圖照片由左開始為王燕老師(中國烹飪編輯部編輯)🐉、王義均老師、張廉明老師🙈、劉峻嶺🏌🏻♀️、陳漢明老師(商業部西安烹飪技術培訓站副站長)👩🦲、熊四智老師✅、陳耀昆老師(中國烹飪編輯部副總編)、劉建成(成都飲食公司特級廚師)、邱龐同老師。